中國企業報集團主管主辦

中國企業信息交流平臺

東莞近年通過更優的政策和服務,引進了一批科創人才、高技能人才 羊城晚報全媒體記者 王俊偉 攝

羊城晚報全媒體記者 李鋼

“發展是第一要務,人才是第一資源,創新是第一動力。”

——習近平總書記2018年3月7日參加十三屆全國人大一次會議廣東代表團審議時強調

黨的十八大以來,廣東堅持創新驅動高質量發展,區域創新綜合能力近五年連續位居全國第一,高新技術企業總數已突破6萬家

“發展是第一要務,人才是第一資源,創新是第一動力。”2018年3月7日上午,習近平總書記在參加十三屆全國人大一次會議廣東代表團審議時,系統提出了三個“第一”的重要論斷,進一步深化了對新時代中國經濟社會發展規律的認識。

習近平總書記強調,中國如果不走創新驅動發展道路,新舊動能不能順利轉換,就不能真正強大起來。強起來要靠創新,創新要靠人才。

牢記總書記的囑托,黨的十八大以來,廣東不斷發揚敢為人先的精神,堅決貫徹落實新發展理念,深入實施創新驅動發展戰略,聚力推進高水平科技自立自強,努力建設更高水平科技創新強省和人才強省,打造具有全球影響力的科技和產業創新高地。

推進制造業轉型升級和高質量發展

發展是第一要務。作為制造業大省的廣東,擁有門類較齊全、配套相對完善的現代產業體系。邁入新時代,制造業如何搭上時代快車實現轉型升級,成為廣東推動高質量發展面臨的重要課題。

堅持創新驅動制造業高質量發展,是廣東給出的答案。黨的十八大以來,廣東以新一代信息技術與制造業融合發展為主線,深入推進制造業數字化轉型和高質量發展。

互太(番禺)紡織印染有限公司(下稱“互太”)是廣東針織印染龍頭企業,年產值超40億元。但是,紡織作為傳統制造產業,在產業智能化、綠色化方面轉型升級需求迫切。

2013年,互太與廣東省首批新型研發機構之一的廣州工業智能研究院攜手合作,開啟了轉型之路。近十年以來,雙方在生產、環保等領域取得了多項科技成果,既收獲了顯著的經濟效益,又贏得了環保攻堅戰,實現了既要金山銀山又要綠水青山的發展目標。互太的生產效率提高10%以上,生產成本降低5%以上,能源利用率提高12%以上,僅廢水處理綜合成本每年就可節省1000多萬元。

互太的轉型升級,是廣東落實新發展理念,實踐創新驅動發展之路的生動案例。近年來,廣東聚焦制造業高質量發展,以強芯工程、數字化轉型為著力點,不斷加快重點產業核心技術領域創新突破,不斷增強產業鏈供應鏈自主可控能力。在全國率先探索創設制造業數字化轉型產業生態供給資源池,引進培育510家優秀工業互聯網平臺及數字化轉型服務商,開展16個產業集聚區數字化轉型試點,累計推動超過2萬家規上工業企業數字化轉型,帶動60萬家中小企業“上云用云”。相繼出臺《廣東省數字經濟促進條例》《廣東省制造業數字化轉型實施方案和若干政策措施》等法規政策,為制造業數字化轉型描繪了清晰的“路線圖”,營造了良好的發展環境。

廣東還積極培育壯大軟件、大數據、人工智能等數字產業,持續提升廣州、深圳軟件名城建設質量,成為擁有2個國家人工智能創新應用先導區的唯一省份。電子信息制造業銷售產值連續31年保持全國第一,軟件業務收入連續多年位居全國前兩位。

邁入新征程,廣東聚焦產業發展瓶頸,積極探索關鍵核心技術攻關新型舉國體制的“廣東路徑”。圍繞新一代信息技術等九大重點領域實施省重點領域研發計劃,開展關鍵核心技術攻關,截至2021年年底,共組織實施了8批次項目,在5G、超高清視頻、高端電子元器件等領域打破一批技術瓶頸,產業鏈供應鏈自主可控能力進一步增強。

圍繞產業鏈部署創新鏈,科技支撐經濟高質量發展作用在廣東大地上進一步凸顯。近年來,廣東大力培育發展20個戰略性產業集群,促進人工智能、5G、大數據等技術融合應用,為制造業數字化轉型和產業升級提供了強有力的支撐。

作為招引全球人才的物理地標,前海國際人才港于今年1月正式啟用 羊城晚報全媒體記者 李天軍 攝

建立起一支高素質科技人才隊伍

人才是第一資源。建設科技強省需要有堅實的人才基礎,廣東優質的高校資源成為創新人才培養的主陣地。

黨的十八大以來,廣東不斷擴大高層次人才培養規模,有效增加科技人才供給。省委省政府從服務創新驅動發展戰略和全省經濟社會發展需求出發,加大高等教育投入,實施高等教育系列內涵建設工程,并引進一批港澳高水平大學在粵合作辦學,全省高校綜合實力得到顯著提升,高層次創新人才培養規模進一步擴大。

截至2021年,廣東有普通高校160所,其中,8所高校入圍國家“雙一流”建設行列,130個學科入圍ESI全球排名前1%。全省高等教育在校生總規模408.8萬人,其中,博士研究生2.45萬,碩士研究生14.8萬,理工農醫類博士生和碩士生分別占比80.35%和62.32%,有力支撐科技強省建設。

廣東還加快推進人才發展體制機制改革和科技體制改革,培養集聚一批科技領軍人才、青年科技人才和高水平創新團隊,有力支撐廣東經濟高質量發展。

廣東率先采用“全國申報、廣東承接”模式,面向全國征求團隊來粵開展核心技術攻關,做到不求所有、但求所用,不求所在、但求所為。項目啟動實施以來,共布局9批598個項目,其中,院士牽頭27項,45歲以下中青年科學家牽頭項目達339項,帶動集聚超過6000名高層次人才進行重點攻關。

截至2021年,廣東研發人員突破120萬人,位居全國第一。省重大人才工程引才項目匯聚高層次人才超過5000人,帶動全省集聚全球科技人才超過6萬人。頂尖人才也加快集聚廣東,目前全職在粵兩院院士約130人。

從總體上看,廣東已初步建立起一支素質比較優良、結構相對合理、規模更加宏大、作用日益突出的科技人才隊伍。

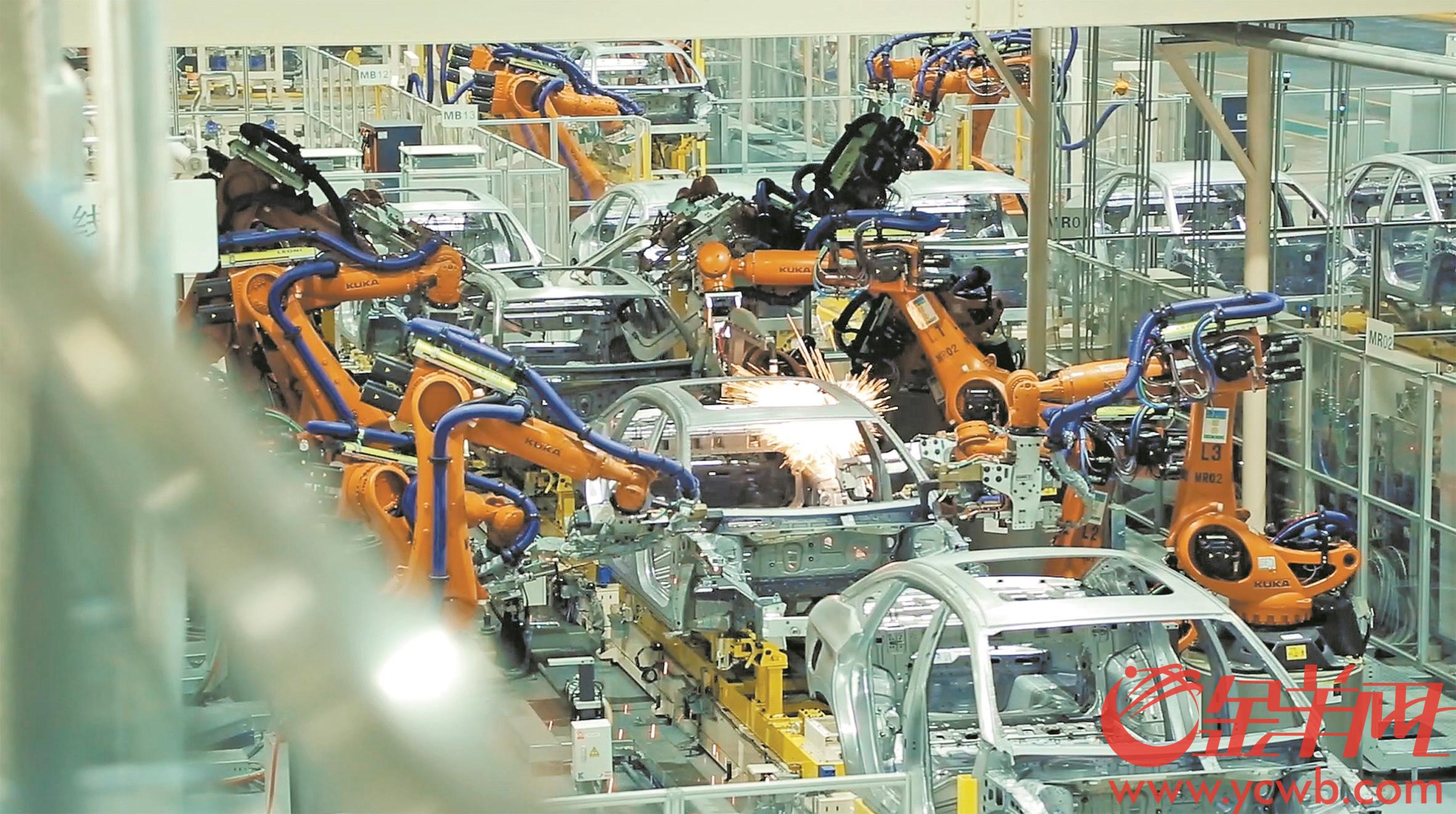

聚焦高質量發展,廣東制造業企業不斷推進數字化轉型 羊城晚報全媒體記者 潘亮 攝

形成企業“千軍萬馬齊創新”局面

創新是第一動力。企業創新意識活躍、創新能力強,是廣東經濟發展的特色和優勢。

近年來,廣東在培育壯大科技型企業群體規模方面,建立了初創科技企業、科技型中小企業、高新技術企業、科技領軍企業梯次培育機制,形成了“眾創空間、孵化器、加速器和大學科技園”全鏈條較為完善的孵化育成體系,廣東省孵化器、眾創空間數量均居全國首位,成為科技企業培育壯大的搖籃載體。

在提升企業創新能力方面,廣東大力引導企業建立研發機構,鼓勵企業積極參與技術創新中心、工程技術研究中心、重點實驗室等創新平臺建設。大力支持企業參與關鍵核心技術攻關,在實施的重點領域研發計劃中,企業牽頭項目超過一半,參與項目達九成以上。著力營造企業創新的良好生態,支持企業增加研發投入,加大對企業的創新政策落實力度,2020年全省有7.3萬家企業享受了企業研發費用加計扣除政策,有效提高企業創新積極性。不斷擴大普惠性科技金融覆蓋面,支持科技企業與資本市場有效對接,加強科技信貸資金、風險投資供給,為企業創新插上“金融翅膀”。

在系列政策的支持下,廣東企業逐步形成“千軍萬馬齊創新”的局面,涌現出一批在國際競爭中脫穎而出的科技領軍企業,培育出一批新興產業硬科技企業。2021年,廣東高新技術企業總數突破6萬家,連續六年位列全國第一;科技型中小企業入庫數量達5.7萬家;全省A股上市企業中,八成以上是高新技術企業。

在廣東,高新技術產業2021年營業收入總額超10萬億元、出口總額約2萬億元,成為構建現代產業體系的核心力量;擁有全省約85%的發明專利有效量和約90%的PCT國際專利申請量,成為產業鏈供應鏈自主可控的重要力量;高新技術企業的科技活動投入、科技活動人員、授權發明專利等7個核心指標持續保持全國領先。

同時,廣東全面加強基礎與應用基礎研究,著力補齊原始創新短板。率先出臺《關于加強基礎與應用基礎研究的若干意見》并成立省自然科學基金委員會,基礎研究投入從2017年的109.4億元增長到2020年的204.1億元。組織實施三批省基礎研究重大項目,實現引領性原創性成果重大突破,在2019年度和2020年度中國科學十大進展中,廣東牽頭和參與的成果共有5項。

廣東還積極推進“國之重器”等創新平臺建設,夯實科技發展創新源泉。目前,10家省實驗室已布局完成,國家和省重點實驗室體系化布局逐步完善。廣東與中科院開展新一輪全面戰略合作,協同加快廣東省重大科技基礎設施集群布局,推進東莞散裂中子源二期、江門中微子實驗站、惠州強流重離子加速器裝置等的建設,加快人類細胞譜系、冷泉生態系統、阿秒激光等一批大科學裝置建設。

粵港澳大灣區國家技術創新中心啟動建設,成為國家首批共3家綜合類技術創新中心之一。中心將聚焦大灣區重大需求,重點圍繞高質量技術創新供給、高水平成果轉化服務和體制機制先行示范三大功能定位,為廣東戰略性支柱產業、新興產業的培育和發展注入鮮活動力。

實踐案例

中科院院士在粵創業,推動科研成果轉化應用

讓無人機真正“無人化”

無人機智能基站的機艙蓋緩緩打開,一架無人機自動出艙起飛,按照設定路線進行巡航飛行后返回基站,并自動充電等待下一次起飛……

這一幕宛如科幻電影中的場景,未來或普遍出現在電力巡檢、應急、城市網格化管理、公安、交通等諸多領域。這是中國科學院院士、廣東省科學院廣州地理研究所首席科學家周成虎領銜的團隊,將長期以來形成的研究成果與產業應用相結合,培育而成的無人機自主飛行技術。“創業初衷是想面向國家需求進行科學研究,并將科研成果轉化應用。”周成虎說。

技術探索實現關鍵突破

周成虎是我國地圖學與地理信息系統學家,長期從事遙感與地理信息系統基礎與應用基礎研究。

2017年,周成虎提出地理空間智能概念,并將其與無人機技術相結合進行新技術探索。2018年,技術探索實現關鍵性突破——只需發出一個指令,無人機就可以智能地從機艙起飛,執行完任務后再自行返回,整個過程無須人工操控。

導航、通訊、傳感器技術等一系列技術的融合,讓無人機實現了無人控制自主飛行。據介紹,由無人機、智能基站和云服務平臺構成的智能立體化巡檢系統,具備無人值守、遠程控制、自主起飛、智能作業、精準回巢、自動換電、快速復飛、作業實時監控、成果實時回傳、云端智能分析與管理等諸多優點,讓用戶足不出戶就能完成特定場景下的中低空高頻巡檢作業,大大提高巡檢效率。而固定式機巢可以在4G/5G信號覆蓋的條件下,通過云端提供AI算力控制無人機智能飛行。如果沒有4G/5G信號覆蓋,則通過機載AI和預置任務智能飛行。

在實現技術突破后,周成虎帶領團隊成立了廣州中科云圖智能科技有限公司。

中科云圖以廣東省“珠江人才計劃”引進創新創業團隊項目“地理空間智能與大數據創新創業團隊”為班底,依托中國科學院地理科學與資源研究所、廣東省科學院廣州地理研究所的科研平臺和科技人才優勢,打造了一支院士領銜、國際一流的創新研發隊伍。

中科云圖以“全球領先的低空無人機遙感網運營商”為愿景目標,以自主研發的無人機智能基站(云巢系列)為載體,以地理空間智能技術為核心,集成多功能傳感器和機載AI邊緣計算模塊,構建全空間GIS框架下空地一體、云邊協同的跨行業解決方案。

“當時想的是讓無人機真正實現不靠人操控,只要有指令就可以自己飛行。結合導航、通訊、傳感器技術,最終實現了無人機自主飛行。”周成虎說。

持續拓展技術應用場景

技術成型后如何落地應用?中科云圖與南方電網合作,利用無人機進行巡線作業,替代了傳統的人工巡線,不僅減少了人力成本,更將作業人員的生命安全風險降到了零。同時,中科云圖還不斷進行技術突破。2019年10月,無人機在500千伏的超高壓變電站巡檢時,距離超高壓設備僅5厘米,技術應用水平進一步提升。

依托廣東省科學院的孵化育成體系,中科云圖還在佛山市丹灶鎮落地建成制造中心,并進一步拓寬技術應用場景。其中,在對違章建筑的監測方面,可以實現每三天進行一次全域巡查,通過傳感器數據對房屋的高度變化進行實時監測,是否存在違建情況一目了然,其效率遠超傳統人工巡查。

在體系建設上,中科云圖形成了科學、技術、工程與產品一體化的“STEP”體系。“未來要實現在全國布局小型智能基站,形成低空無人機裝運營系統。希望在城市中實現半小時響應,在其他地方實現一小時響應。”周成虎表示,這一目標一旦實現,無人機自主飛行技術將在許多領域大顯身手,只要地面上有需要,譬如發生交通事故、火災、泥石流等地質災害等,附近的無人機可以隨時被召喚前往勘察,大大提高災害現場偵查效率,減少人力消耗,降低安全風險。

數說成就

●2021年,廣東區域創新綜合能力連續五年位居全國第一。全省研發經費支出從2017年的2344億元增加到2021年的超3800億元,占地區生產總值比重從2.61%提高到3.14%。

●2021年,廣東研發人員數量突破120萬人。高新技術企業總數突破6萬家,連續六年居全國第一。高新技術企業營業收入總額超10萬億元、出口總額約2萬億元。

●截至2021年,廣東有普通高校160所,其中,8所高校入圍國家“雙一流”建設行列,130個學科入圍ESI全球排名前1%。全省高等教育在校生總規模408.8萬人,其中,博士研究生2.45萬、碩士研究生14.8萬。

●2016年至2021年,廣東年度發明專利授權量從3.86萬件增長到10.28萬件,增長幅度為166%。截至2021年,全省發明專利有效量44萬件,位居全國第一。

●“十三五”以來至2021年年底,廣東知識產權質押登記融資總額達1350億元,位居全國前列;累計獲批知識產權證券化產品32個、發行規模達到70億元,均居全國第一。2021年,廣東專利轉讓次數達13.4萬件,位居全國首位,知識產權金融化指數位居全國第一。

相關稿件